如果青春需要一种底色,那我的画卷从大二夏天起,便由“续断”的深沉根系、深夜屏幕的微光,和团队并肩的温度共同调和而成。这是一段从“不知何为续断”到“学而不断”的蜕变之旅。

启程:从一张白纸,到推开一扇门

那个六月,我怀揣着懵懂与好奇,加入了“续而不断”项目。面对这个陌生的领域,我如同一张白纸,甚至连“续断”为何物都尚不清晰。负责人柯富奇,成为了我们最初的引路人。一支五人的小队,梦想的火焰却足以燎原。我们的首场硬仗,便是梳理路演稿。从海源到安宁,改变的不仅是地点,更是我们破釜沉舟的决心。那些日子,办公室的椅子,甚至冰冷的厨房台面都曾是我们的床铺。常常是米粒还含在嘴里,思绪却已飞到了下一个段落。在负责人柯富奇的坚持和老师的悉心点拨下,当第一版路演稿终于成型时,它已不仅是一份讲稿,更是我们用汗水浇灌出的、对项目理解的结晶。

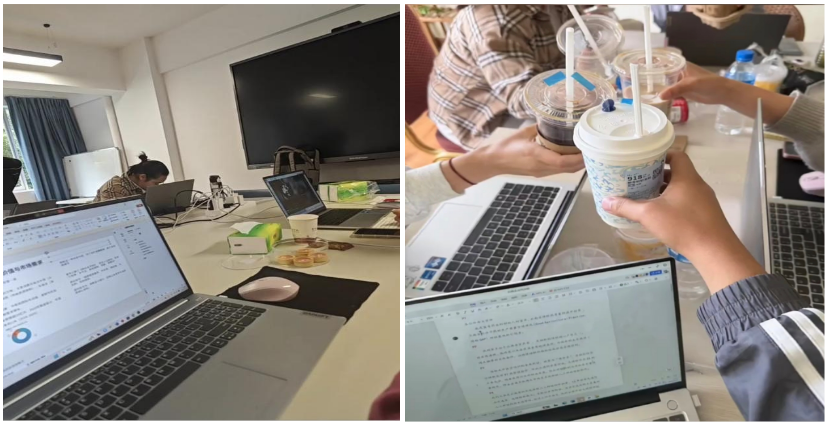

通宵改路演稿后的必备神器——咖啡

磨难:在文字的疆场与存储的极限中跋涉

路演稿的完成,只是征程的起点。接下来我和一位学妹负责撰写计划书。起初以为只是整理与归纳,真正着手时,才发现这是一场对耐心和细心的极致考验。从大纲的逻辑,到字句的精准;从图片的匹配,到格式的统一,每一步都可能成为“陷阱”。更让我印象深刻的是,我们每个人的电脑里,堆满了如山的文件:“计划书-初版”“计划书-终版”“计划书-最终版”“计划书-不能再改版”……版本号从数字到日期,仿佛记录着一场没有尽头的跋涉。

存储空间,成了我们奋斗的“见证者”。为了存放不断迭代的文稿、高清图片和视频素材,我们的电脑硬盘一次次告急,U盘从32G换到64G,再到移动硬盘“阵亡”。那些小小的设备,承载的不仅是数据,更是我们无数日夜的心血。我曾因粗心犯错而懊恼,也曾因进展缓慢而焦虑,但团队的支撑让我一次次站起来。负责人柯富奇总能精准指出问题所在,队友的一个眼神、一句鼓励,都成为我继续向前的力量。

蜕变:从田野到心灵,扎根而生的领悟

然而,“学而不断”的真谛,不止于文字的打磨,更源于土地的馈赠。我们多次前往负责人的家乡,在那里,我第一次触摸到续断强韧的根茎,闻到泥土混合雨水的味道。更让我温暖的是,作为外省学子,我尝到了一顿顿带着“家味”的饭菜,胃和心一同被治愈。

记录续断的形态

实地考查学习

最难忘的是一个雨天,老师和柯富奇带我们走进续断种植田。我们穿着平常的鞋子,一脚陷进十厘米深的泥泞。雨水打湿衣服,泥土甚至“吞没”了我的鞋子,可那一瞬,我真正理解了何为“扎根”。

亲自下地体验“续断”栽种过程

这份“扎根”的领悟,被我们带回了校园。我们在创业学院楼下亲手种下了一片续断幼苗。从那时起,这些稚嫩的绿芽就与我们共同成长。在无数个熬夜修改方案的夜晚后,我们总会在清晨路过时看它们一眼;在遇到瓶颈时,那片日渐茂盛的绿色仿佛在无声地提醒我们坚持的意义。它们静默生长,却深深见证着我们的每一步——从省赛到国赛,从青涩到成熟。

在学校楼下种植属于我们的“续断”

归来:银奖背后,是山海般的情谊与坚持

无数个凌晨,我们拖着疲惫的身体走在回宿舍的路上。夜风在耳边呼啸,宿管阿姨的眼神从最初的疑惑,渐渐化为理解,最后变成心疼,总是轻声叮嘱:“孩子们,早点休息啊。”那些深夜不灭的灯光、阿姨温暖的关怀、队友们疲惫却坚定的笑容,如一颗颗明亮的星,永远闪烁在我记忆的夜空。

团队加油打气

当我们终于站上省级金奖的领奖台,聚光灯下的那一刻,眼前闪过的不是耀眼的奖杯,而是那些更珍贵的画面——存储爆满的硬盘、泥泞中深深浅浅的脚印、累倒在厨房台面上小憩的身影,还有团队激烈争吵后相视大笑的瞬间。

带着这份积淀,我们继续前行。在接下来的征程中,“续而不断”项目一举斩获中国国际大学生创新大赛(2025)总决赛银奖。从省赛到国赛,从金奖到银奖,变的是奖项,不变的是我们眼中始终燃烧的那团火。

团队大合照

感悟与致谢:学而不断,方知天地宽广

“续而不断”于我,早已超脱一个项目。它教会我“学”不仅在书本,更在田野、在团队、在每一次坚持与修正中。感谢学校的平台与老师的指导,感谢柯富奇学长的引领与付出,也感谢团队中每一个可爱的伙伴。是你们,让我明白:唯有学而不断,才能走得更远;唯有扎根泥土,才能绽放芳华。

我们的故事,是万千创新创业学子经历的缩影。我们在代码与文字间探索,在泥土与雨水中成长。学而不断,是我们的信仰;续而不断,是我们的征程。青春于此,不为奖项,只为那段共同奔赴的、灿烂的时光。

图文:江然

编辑:李晓燕

初审:李晓燕 章 迪

复审:张家源

终审:彭 轶

↑ 上一篇:“迷茫的大一,如何找到前行方向”生涯教育讲座来袭

↓ 下一篇:没有了

版权所有 © 云南经济管理学院-医学院 滇ICP备05007082号

Copyright 云南经济管理学院-医学院